日期:2025-06-24 17:27:10

温柔敦厚,高山仰止

——深切缅怀恩师王兴华先生

汪建新

2025年5月28日开始的连续几天时间里,心情颇不平静。自从李凤臣师兄那里获悉王兴华老师溘然长逝的那一刻起,心间脑海总是萦绕着“南开”、“美学”、“王兴华”几个词。“南开”是我的母校,“美学”是我的硕士专业,“王兴华”是我的恩师。连日来,平素不怎么联系的美学同门兄弟姊妹们在新组建的微信群里,异常的活跃。大家的共同话题就是悼念王兴华老师,追思王兴华老师。一张张泛黄的照片,不断唤醒近乎尘封的点点滴滴记忆;一句句深情的话语,瞬间激活已然隔世的殷殷切切教诲。难言的悲情积蓄着,不尽的哀思涌动着。一切是那么遥远,模模糊糊;一切又是那么真切,实实在在。

思绪把我拉回到20世纪80年代。我和王兴华老师的师生缘分要从一封书信说起。我是江西师范大学外语系82级的一名本科生,当时也并不知道国内出现了所谓的“美学热”。1984年春节期间,偶然看到上海《文汇报》刊登了一个整版的“上海青年美的知识百题征答”,出于好奇,我花了不少时间去解答这套题目。因为知识欠缺,很多题目无从回答。有的题目,用了很笨的方法求解。比如,马克思在什么著作中提出了“劳动创造了美”。我在婺源县图书馆借来《马恩列斯选集》,一页一页地翻,居然在《1844年经济学哲学手稿》中找到了这句话。100道题,我没有全部答出,但还是把题本寄给了报社,结果可想而知,但这次答题行动却激发了我对美学的浓厚兴趣。

寒假结束返校后,我开始到学校图书馆找来美学书籍自学。因为哲学味道太浓,看得如同云中雾里,于是只能先找来《大众美学》《美学ABC》《什么是美》之类的通俗读本。渐渐地,我喜欢上了美学这一学科。尤其是1984年暑假我到北京旅游期间,去参观了北大、清华、人大、北师大等等学校,亲身感受到了重点大学和普通高校的显著区别,于是报考重点大学研究生的想法日益强烈,而方向就选定在美学。

最初,我只是一味地埋头应考,没有确定报考哪所大学。当时招收美学专业的有北大、人大、复旦、武大等,有的是哲学系招生,有的是中文系招生。我到江西省教育厅高招办,去查阅各个大学1986年的招生简章,第一次发现南开大学哲学系也招收美学专业研究生,导师就是王兴华老师,有3个名额。最令我怦然心动的是除了英语必考,3门专业考试科目是:“美学原理”、“中国美学史”和“西方美学史”。没有让我诚惶诚恐的“综合考试”,这不啻是一个巨大的福音。我毕竟是完全自学,要和哲学系的学生比拼历时几年的综合知识肯定没有胜算。好在哲学系的学生也只是上了一门“美学原理”的选修课,我用英语专业的强项完全可以冲抵,而“中国美学史”“西方美学史”大家都是零基础,起点差不多,就看谁学得更刻苦更扎实了。于是,我义无反顾地选择了报考南开大学的美学专业。

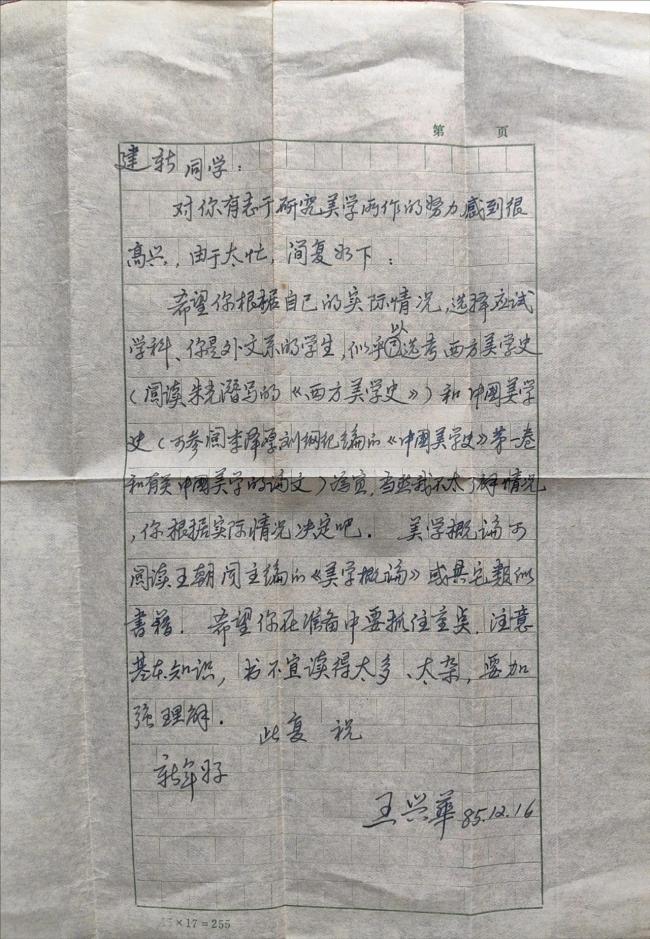

确定报考志愿之后,其实我心里还是打鼓,毕竟完全靠自学。仗着年轻,初生牛犊不怕虎,我抱着试试看的心理,写了一封信,信封上写着:“南开大学哲学系王兴华老师收。”信中不外乎是自我介绍,对美学的热爱,还有学习应考之类。很快,我就收到了王兴华老师的回信。特别令我震撼的是,他的信纸用的是南开大学的方格信笺稿纸,每个字都一笔一划、方方正正,写在格子里,有不少字写的还是繁体字。他在信中对我给予了热情的鼓励和悉心的指导。我反反复复捧读这封信,王老师的鼓励让我信心倍增,他的指点令我茅塞顿开,尤其是字里行间透出来的耐心、细心、关心、爱心,更让我感受到了一个名校教授的姿态和一个严谨学者的风范跃然纸上。

此后,我的自学更有针对性了,开始有意识地关注并搜集南开的动态,尤其是王兴华老师的学术成果。有一篇论文印象很深刻,在南开大学学报上发表的,我是在人大复印资料《美学》分册上看到的,题目记不清了,文章讨论王夫之的诗歌美学思想。王夫之不仅是一位哲学大师,也是一位美学大师,他建立了一个以诗歌的审美意象为中心的美学体系。王老师的论文对王夫之的情景说进行了系统的梳理和阐释,诸如,“诗言志”但“志”不等于“诗”;“景者情之景,情者景之情也”。王老师的阐述条分缕析,系统深刻,娓娓道来。王夫之的著述颇丰,思想庞杂,原本零零散散,能够一文讲清讲透,王老师学术底蕴的扎实与深厚,由此可见一斑。

我参加了1986年的研究生招生考试,分数排名并不靠前,只能作为江西省委党校委托培养的研究生就读,但能够从一个普通学校的外语系考入南开大学哲学系,也算是功夫不负有心人,而王兴华老师就是帮我走进南开和美学的引路人。1986年9月,我终于进到了心驰神往的南开大学,住进新落成的研究生宿舍楼18栋308室,也很快见到了仰慕已久王兴华老师。那一年,王老师55岁,是一个不算很老却已资深的教授。王老师个头不高,也不怎么壮实,但步态沉稳,不紧不慢,表情平和,慈眉善目,嗓音不大,语气坚定,言语中充满睿智,举止间洋溢儒雅,谈笑间透着慈祥。

王老师的开门弟子是韩鹏杰、张博颖;第二届是李凤臣、史红。我是他的第三届学生,这一届有顾弘镔、朱爱军、高锐涵、李广良、周成名、武菲、杨岚和我八个同学,算是招的比较多的一届。我们入学的时候,哲学系的童坦老师已获得美学研究生导师资格,方向是美学原理。于是,我们八个人分成了两个方向。考虑到毕业后回党校任教时美学原理的适应性可能强一点,我选择了主攻美学原理,和顾弘镔、朱爱军一道成为童坦老师的学生,另外五个人则选了中国美学史方向。其实,这种专业方向的划分,从一开始就只是一个相对概念,很多专业课程是一致的,上课、自习、讨论等等都在一块,王兴华老师还是中国美学史这门必修课的主讲老师。和其他专业的同学相比,我们有了额外一种幸运,等于实行了双导师制,既是王兴华老师的弟子,也是童坦老师的门徒。

八十年代那会儿,大学的校风、学风都很好,老师教的用心,我们学的认真。我们的课堂有时是在南开大学主楼的教室里,有时是在小平房的办公室里。王老师讲授的中国美学史课程,从先秦讲到明清,从典籍讲到散论,从思辨讲到诗文,跨度很大,洋洋洒洒。老子的“道”“气”“象”;孔子的“美”“善”“文”“质”;庄子的“无己”“无功”“无名”,等等。年代久远了,很多内容已经沉淀在当年的课堂笔记之中,渐渐地淡忘了。但是,王兴华老师讲课的从容不迫,治学的一丝不苟,对问题的穷本溯源,解析的有理有据,至今依然刻苦铭心。我也多次去过王兴华老师的家里拜访,家中的陈设非常简朴,但满屋子飘散着书香墨韵。尤其是他常年侍奉年迈的岳母,用言行诠释着“尽美矣,又尽善矣”的中国美学精髓,令人感佩。

课堂上的王兴华老师不苟言笑,有板有眼。但生活中的王老师却随和自然、平易近人。他时常骑着一辆自行车,往返于南开的西南村和教学楼之间,车把上挂着一个手提包,里面装的应该就是教学讲义了。有那么几次,我们在宿舍里聚餐,用行李箱搭个台子,铺上塑料布就是饭桌。把学生食堂的菜尽数打来,从小卖部再买些火腿肠、罐头、花生米之类,虽不怎么丰盛,却也摆了个满满当当。餐具各式各样,酒杯大小不一,喝的是天津老窖,还有天津啤酒。王老师也会兴致勃勃地应邀参加,师生同乐。推杯换盏,整个宿舍瞬间充满了欢声笑语,这个时候我们顾不上老子“五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽”那些滔滔宏论,也抛开了孔子“文质彬彬,然后君子”那些清规戒律。记得有一次,我们师生一伙人去游玩天津的水上公园。寒风瑟瑟,雪花纷飞,公园里白茫茫一片,湖面上结着可以站人的坚冰,我们一个个穿着大衣,包裹的严严实实,师生同游,真有一种“凝神遐想,妙悟自然,物我两忘,离形去智”的酣畅淋漓。

1989年6月,我从南开大学哲学系美学硕士研究生毕业,一晃就是36年,如今我自己也已退休了。岗位多次变动,专业方向也几番变换。在江西省委党校的讲台上,我教过《哲学原理》、《邓小平理论》、《党的宣传学》《市场营销学》等。2003年至2009年,我还在南开大学国际商学院攻读过企业战略管理的博士研究生学位。如果不是刻意提醒,我几乎已经淡忘自己曾经是美学专业出身了。2004年9月,我到中国井冈山干部学院工作。2005年8月之后,很偶然的契机,我转向了毛泽东诗词的教学与研究,这一转又是20年。我从党史、从政治、从文化等等角度去解读毛泽东诗词,但自觉不自觉地总会应用到中国古典美学的尺度和方法。尤其是当我撰写出《毛泽东诗词中的兴观群怨》《毛泽东诗词与审美文化》《毛泽东诗词中的苍凉沉郁》《毛泽东诗词中的文化自信及其启示》等一系列文章的时候,我真切地感受到王兴华老师传授的美学知识和审美理念,从来没有远离我的生活,已然内化为我的一种文化修养和思维方式。尤其是他那一丝不苟的治学态度,始终是激励我不断前行的无穷动力。

这些天,我一直沉浸于深深的回忆之中。我找出了王兴华老师的几篇论文:《魏晋南北朝散文写作的嬗变》《相对主义是庄子哲学思想的核心》《中国美学“意境论”新探》《意境与审美空间的营造——中国美学“意境论”论新之二》等等。品读这些遗作,恍如王兴华老师又在给我们传道授业。《礼记·经解》有云:“温柔敦厚,《诗》教也。”王兴华老师长期钻研中国哲学思想,又从中国哲学思想中梳理出中国美学思辨,没有敦厚扎实的中国传统文化底蕴和扎实的学术研究积淀,断然无法进入这样的领域,更别说有所建树了。而“温柔敦厚”也是王兴华老师的为人处世的真实写照,他是典型的中国知识分子,性格质朴,不温不火,本真自然;为人厚道,宽以待人,谆谆教诲;潜心治学,文以载道,不慕虚名。

写下以上这些文字,总感觉笔不应心、辞难达意,无法表达出对王兴华老师的深切怀念。

王兴华老师千古!

汪建新,中国井冈山干部学院原副院长、教授、一级巡视员;中国毛泽东诗词研究会副会长

尚红网提示:文章来自网络,不代表本站观点。